-

Category

- アート・美術

- 工芸

- デザイン

- 美学・美術史・芸術学・

美術評論 - 美術教育・芸術教育

- 映像・メディア

- 建築・ファション

- 舞台芸術

- 文化政策・芸術経営・

文化資源 - 作品集

-

学会誌

- 文化政策研究

BOOK DETAILS

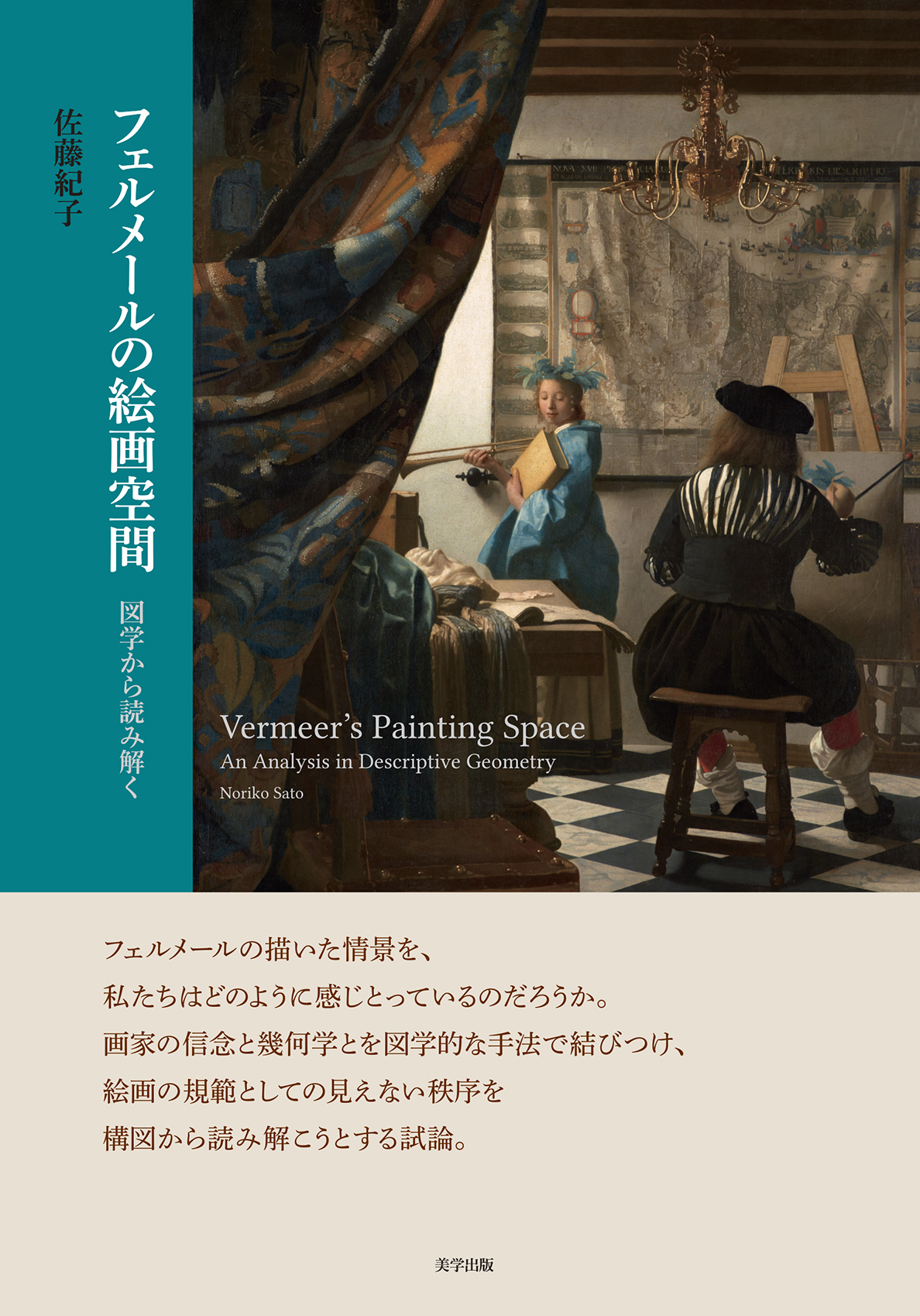

フェルメールの絵画空間

図学から読み解く

佐藤 紀子 【著】A5判/上製/256頁

定価:本体3,200円+税

ISBN978-4-902078-72-5

2022年3月刊行

フェルメールの描いた情景を、

私たちはどのように感じとっているのだろうか。

画家の信念と幾何学とを図学的な手法で結びつけ、

絵画の規範としての見えない秩序を

構図から読み解こうとする試論。

[目 次]

はじめに

第1章 絵画と透視図法

立ち現れる仮象空間

1 透視図法と構図

1.1 透視画の種類1.2 透視図法 ――視点と画面

1.3 陰影の透視図

2 視覚経験の可視化

2.1 俯瞰的空間 ――チマブーエ2.2 経験的透視図法 ― ―ジョットの絵画空間

2.3 透視図法の萌芽 ― ―ウゲートの絵画空間

3 仮想の建築

3.1 アルベルティの透視図法3.2 ピエロ・デッラ・フランチェスカの透視図法

3.3 理想の建築 ― ―ピエロ・デッラ・フランチェスカの絵画空間

4 優れた技法書

4.1 「距離点」とは何か ― ―パノフスキーの解釈4.2 ブッカーの解釈

4.3 床の境界線

4.4 架空の距離点

4.5 日常風景に紛れ込む異空間

5 絵画を分析する

5.1 分析図の作成5.2 分析図をみる

第2章 フェルメールの絵画空間

日常をトリミングする

1 フェルメールの構図

1.1 類型的な構図1.2 近景・中景・遠景 ― ―《モナ・リザ》と《絵画芸術》

1.3 パラメデスの床

1.4 光景を描く

2 近景に描く

2.1 《マリアとマルタの家のキリスト》2.2 《ディアナとニンフたち》

2.3 《取り持ち女》

2.4 《眠る女》

3 奥行きを描く

3.1 《窓辺で手紙を読む女》3.2 《恋文》

3.3 《ヴァージナルの前に座る女》

3.4 《信仰の寓意》

3.5 《手紙を書く女と召使い》

3.6 《絵画芸術》

4 距離の違いを描く

4.1 《稽古の中断》と《士官と笑う娘》4.2 《牛乳を注ぐ女》と《水差しを持つ女》

4.3 《真珠の首飾り》と《リュートを調弦する女》

4.4 《青衣の女》と《天秤を持つ女》

4.5 《天文学者》と《地理学者》

5 タイルの床を描く

5.1 《二人の紳士と女》と《紳士とワインを飲む女》5.2 《音楽の稽古》と《合奏》と《ヴァージナルの前に立つ女》

第3章 カメラ・オブスクラの役割

《絵画芸術》をめぐって

1 カメラ・オブスクラの存在

1.1 スゥイレンスの研究1.2 ワドゥムの研究

1.3 ステッドマンの研究

1.4 レンズの性能

1.5 室内を装飾する床

1.6 室内を数量化するタイル

2 インスピレーションの源

2.1 カメラ・オブスクラとピンホール2.2 カメラ・オブスクラの範囲

2.3 《牛乳を注ぐ女》と描かれたモデルたち

2.4 カメラ・オブスクラと画面構成

2.5 視点の融合

3 調和と黄金比

3.1 17世紀の黄金比3.2 黄金比と仮象空間の構築

3.3 ユークリッドと透視図法

第4章 絵画の規範

共有の基盤

1 比例と平面幾何

1.1 デ・ホーホの構図1.2 古典主義の影響

1.3 建築と尺度

1.4 中世の幾何学

2 《聖プラクセディス》の分析

2.1 三つの《聖プラクセディス》3 フェルメールの贋作

3.1 建築家から画家、そして贋作者へ3.2 フェルメール作を描く

3.3 本物と型

結び

佐藤紀子(さとう のりこ)

茨城県生まれ。1997年女子美術大学芸術学部絵画科日本画卒業。1999年東京藝術大学大学院美術研究科造形理論(図学)修士課程修了。2012年東京藝術大学大学院美術研究科美術専攻芸術学研究領域(美術教育)博士後期課程修了。博士(美術)。

東京工科大学メディア学部助教を経て、現在、女子美術大学特任助教、東京藝術大学非常勤講師。日本図学会、美術教育研究会、日本バーチャルリアリティ学会、JIAS日本国際美術家協会会員。

著書に『造形の図学』(新装改訂版、共著、日本出版サービス、2014)、『美術と教育のあいだ』(共著、東京藝術大学出版会、2011)『遠近法と絵画 ―描く人、鑑賞する人のための―』(共著、美術出版社、2003)などがある。美術家としては第53回欧美国際公募スペイン美術賞展(コミージャス、2021)、第21回日本・フランス現代美術世界展(六本木、2020)、第33回パリ国際サロン2020(パリ、2020)などに出品。